Erinnern wir uns an Max Planck. Zu seiner Zeit glaubten Wissenschaftler, die Physik sei fast vollständig erforscht - ein winziger Fehler, eine kleine Abweichung sollte alles verändern. Aus diesem mikroskopischen Unterschied entstand die Quantenphysik, ein ganzes Universum neuer Erkenntnisse, das unsere Vorstellung von Realität fundamental umwälzte. Dieses Universum führte direkt zur Mikroelektronik und Computerrevolution und letztlich zum Internet und generativer KI - eine technologische Transformation, die von einer winzigen wissenschaftlichen Abweichung ihren Ausgang nahm.

Im Sommer 1925 zog sich der junge Werner Heisenberg auf die Insel Helgoland zurück. Er litt unter Heuschnupfen – und suchte Abstand von den ungelösten Widersprüchen der Physik. Auf einem Felsen sitzend, mit Blick auf die tobende Nordsee, kam ihm der Gedanke, der alles verändern sollte:

Was, wenn Atome gar keine Form haben?

Diese Episode schilderte Heisenberg später in seinem Buch Der Teil und das Ganze – als einen Moment, in dem Denken und Natur ineinander übergingen. Es ist eine wunderbare Geschichte über die großen Diskussionen die zu der Zeit geführt wurden und letztlich zu einem neuen Weltbild führten.

Wissenschaft ist keine Ansammlung von Gewissheiten, sondern eine kontinuierliche Reise der Entdeckung. Jede Theorie ist nur ein Zwischenschritt, jedes Modell eine Momentaufnahme unseres Verstehens. Die Kunst liegt nicht im Verkünden absoluter Wahrheiten, sondern im ständigen Hinterfragen, im Mut zur Veränderung.

Heute hören wir oft den Satz: „Hört auf die Wissenschaft!" Als wäre Wissenschaft ein Orakel, das unfehlbare Antworten liefert. Wie viel besser wäre es, zu sagen: „Versucht es doch mal mit wissenschaftlichem Denken!" - Eine Einladung zum kritischen, offenen Nachdenken, zum Verstehen von Prozessen statt zum Akzeptieren von Dogmen. Wie anfällig wir gegen Irrtümer sind, zeigt auch die Studie von Ioannidis[1], laut der mehr als die Hälfte von Forschungsergebnissen schlicht falsch sind.

Demokratie statt Barrieren

Der Elfenbeinturm des Akademikertums ist eine reale Barriere. Akademische Strukturen schaffen Hürden, die Wissen zu einem Privileg einiger weniger machen. Zugangsbarrieren, komplexe Fachsprachen und institutionelle Hierarchien verhindern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich demokratisch werden. Diese Strukturen dienen nicht dem Wissenstransfer, sondern der Abschottung.

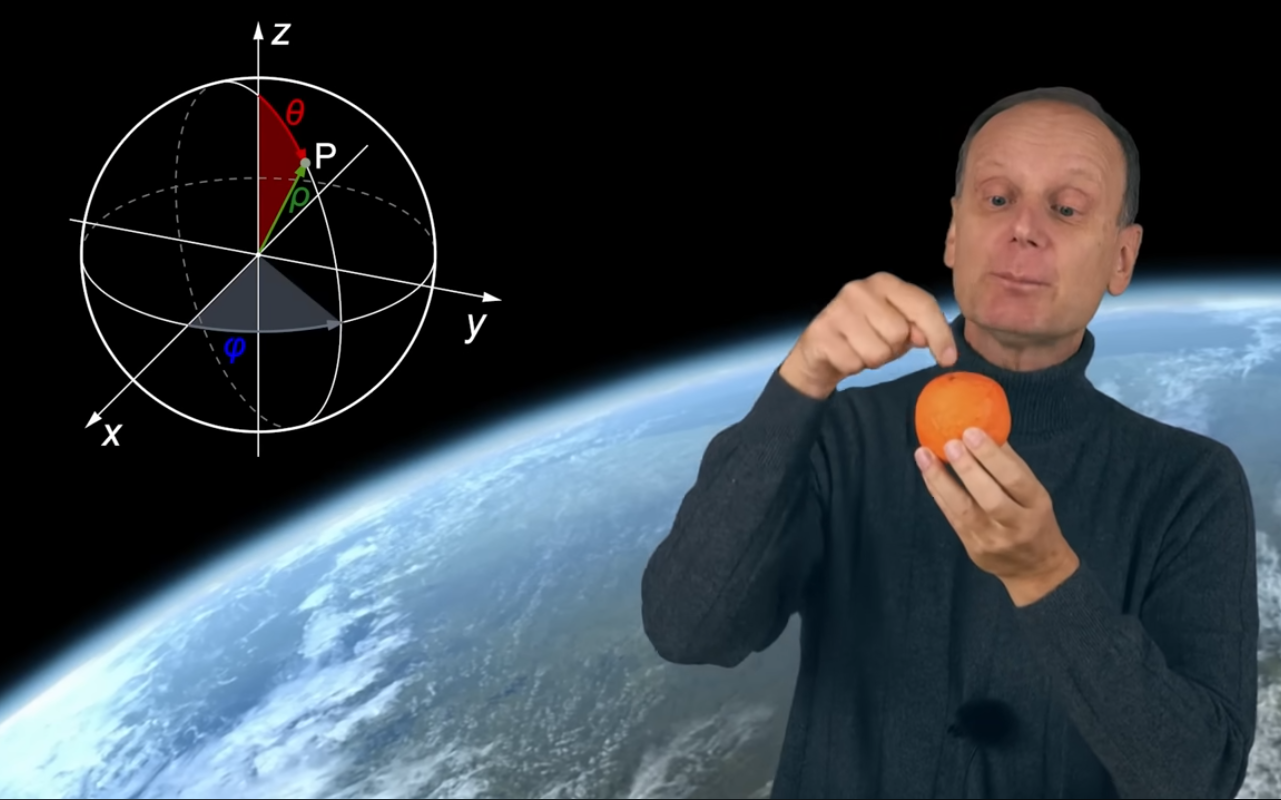

Umso wichtiger sind Initiativen wie die von Josef Gaßner oder Allan Adams vom MIT, die Wissenschaft auf Plattformen wie YouTube zugänglich machen. Sie brechen die Mauern des Elfenbeinturms, erklären komplexe Zusammenhänge verständlich und laden Menschen ein, wissenschaftlich zu denken. Diese Form der Wissenschaftskommunikation ist mehr als Populärwissenschaft - sie ist eine demokratische Bildungsbewegung, die Wissen nicht als Besitztum, sondern als gemeinsames Gut versteht.

In allen Disziplinen

Als Beispiel für echte Interdisziplinarität lohnt sich ein Blick auf die Geografie: Ein geografisches Forschungsprojekt verbindet mühelos Klimatologie, Soziologie, Volkswirtschaft, Geologie und Anthropologie. Es geht nicht um ein Nebeneinander, sondern um das tiefe Verstehen komplexer Zusammenhänge.

In vielen anwendungsorientierten Fächern wie z.B. Wirtschaftsinformatik dagegen fehlt genau diese Tiefe. Wer zwischen Informatik und Wirtschaft vermitteln soll, verfügt oft weder über solide technische noch über ökonomische Grundlagen. Das Ergebnis sind Systeme, die Prozesse nur marginal verbessern – statt sie wirklich zu transformieren.

Wissenschaft bedeutet nur, dass wir uns auf dem letzten Stand des Irrtums befinden. – Volkmar Kroesch

Wir leben immer auf dem letzten Stand des Irrtums. Und das ist keine Schwäche, sondern die größte Stärke wissenschaftlichen Denkens. Die Bereitschaft zu lernen, umzudenken, Bekanntes in Frage zu stellen. Jede kleine Abweichung kann der Beginn einer Revolution sein. Das ist die aufregendste Reise, die wir uns vorstellen können.

Quellen & Links

John P. A. Ioannidis: Why Most Published Research Findings Are False PDF

Der Teil und das Ganze von Werner Heisenberg

Kommentare