Gedankenfreiheit statt Gedankenlast

Kritik ist die Voraussetzung für Fortschritt. Wer sie fürchtet, fürchtet das Denken.

In meinem beruflichen Alltag erlebe ich ein wiederkehrendes Muster: Ich stelle Fragen, denke quer kreativ und unkonventionell, suche nach der einfacheren Lösung – und stoße damit auf Widerstand. Nicht, weil meine Vorschläge falsch wären, sondern weil sie als unbequem empfunden werden. Denn hinterfragen gilt vielen schon als „Kritik“.

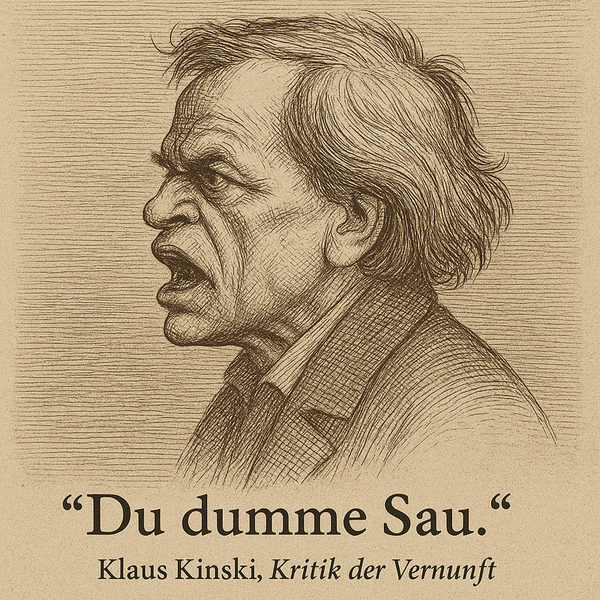

Dabei ist Kritik kein Angriff. Kritik – im ursprünglichen Sinn – ist Unterscheidung, Prüfung, Reflexion. Wer sich an Kants „Kritik der reinen Vernunft“ erinnert, weiß: Hier geht es nicht um Nörgelei, sondern um eine philosophische Grundhaltung.

Kritik ist ein Werkzeug – kein Schwert

In der antiken Rhetorik war „Kritik“ ein neutrales Analyseinstrument. Etwas kritisch zu beleuchten bedeutet, es gedanklich zu durchdringen. Ich bin damit aufgewachsen – in meinem Studium, meiner Arbeit, meinem Denken. Es ist für mich völlig normal, etwas zu hinterfragen: „Warum machen wir das so?“ – „Geht das auch einfacher?“ – „Was wäre, wenn wir das weglassen?“

Doch im Alltag vieler Organisationen ist das gefährlich nah an einem Tabubruch. Kritik wird oft als Angriff auf Personen verstanden – nicht als Beitrag zur Verbesserung. Dabei sagen dieselben Menschen im nächsten Satz, wie frustrierend und ineffizient die aktuellen Prozesse sind und sie die Anregungen eigentlich begrüßen würden.

Was meint Kant eigentlich mit „Kritik“?

In „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) geht es Immanuel Kant nicht um das Herabwürdigen, sondern um das Prüfen der Grenzen und Möglichkeiten unseres Denkens. „Kritik“ bedeutete für ihn: mit Verstand und Logik herauszufinden, was wir wissen können – und was nicht. Kritik ist in diesem Sinne ein Akt geistiger Freiheit. Ein Ringen um Klarheit. Nicht destruktiv, sondern aufklärerisch. Nicht „gegen etwas“, sondern „für das Verstehen“.

Heute – über 200 Jahre später – wird dieser Begriff oft auf „Meckerei“ reduziert. Dabei ist echte Kritik ein Zeichen von Respekt: Ich traue dir zu, dass du mitdenkst. Dass du dich mit einer anderen Perspektive auseinandersetzen kannst – ohne dich persönlich angegriffen zu fühlen.

Hier liegt das Paradoxon: Man weiß, dass etwas nicht gut funktioniert. Aber man will es nicht hören – zumindest nicht in Form eines konkreten Vorschlags. Denn das würde implizieren, dass man selbst etwas ändern müsste. Und Veränderung bedeutet: Aufwand, Unsicherheit, Machtverlust. Also bleibt man lieber beim Status Quo – und nennt das dann „bewährte Praxis“. Selbst wenn es sich eher um ein historisch gewachsenes Missverständnis handelt.

Agil, aber bitte ohne Austausch

Diese Angst vor Veränderung zeigt sich auch dort, wo moderne Methoden nur äußerlich übernommen werden – etwa bei Scrum. Was wie Agilität aussieht, ist oft nur alter Wein in neuen Schläuchen: In einem Unternehmen, das sich selbst als besonders agil bezeichnete, liefen die „Dailies“ so ab: Jedes Teammitglied meldete reihum den eigenen Status – allerdings nicht dem Team, sondern dem Product Owner. Wenn dieser nicht anwesend war, fiel das Daily einfach aus. Austausch war nicht vorgesehen; Impediments wurden selten geteilt. Der Zweck des Meetings war offenbar nicht Koordination, sondern Kontrolle. So sieht es aus, wenn eine Methode übernommen, aber nicht verstanden wird. Kritik daran ist unerwünscht – man arbeitet ja „agil“. Wer das hinterfragt, stört den schönen Schein.

„In einem Unternehmen, in dem immer Einigkeit herrscht, wird meist nicht gearbeitet, sondern gewartet.“

Der Druck der Gruppe

Doch warum ist es so schwer, diesen schönen Schein zu durchbrechen? Ein Erklärungsansatz liegt im sozialen Gefüge selbst: Der Kabarettist Vince Ebert hat einmal sinngemäß gesagt:

„Es ist leicht, mit einer Masse Parolen auf einer Demo zu rufen, aber unfassbar schwer, in einer kleinen Gruppe aufzustehen und eine andere Meinung zu vertreten.“

Und genau das beobachte ich oft im beruflichen Alltag: Gruppen verhalten sich nicht rational, sondern konformistisch. Sobald sich ein „Common Sense“ etabliert hat – sei er auch noch so fragwürdig – trauen sich nur wenige, zu widersprechen. Wer kritisch hinterfragt, riskiert, als Störenfried wahrgenommen zu werden. Lieber schweigt man – und wundert sich später, warum es niemand gesagt hat. Dabei braucht es für echte Kritik keinen Mut in der Masse, sondern Standhaftigkeit im Kleinen.

Spieglein, Spieglein …

Gerade in solchen Momenten fällt es leicht, sich über die anderen zu wundern. Aber echte Kritik beginnt bei einem selbst: Wer viel kritisiert, muss auch bereit sein, selbst Kritik zu hören – und zwar nicht nur formal, sondern mit offenem Geist. Das ist oft schwerer als es klingt. Auch ich kenne das Gefühl, mich innerlich zu verteidigen, obwohl ich weiß, dass das Gegenargument vielleicht besser ist. Ich arbeite daran, diese Impulse wahrzunehmen, zu hinterfragen – und als Chance zu sehen. Kritik anzunehmen bedeutet, sich selbst nicht absolut zu setzen. Es bedeutet: bereit sein, dazuzulernen. Kritik ist keine Einbahnstraße – und Gedankenfreiheit beginnt im eigenen Kopf.

Widerspruch ist kein Zerfall, sondern Fortschritt

Nicht nur im Berufsalltag wird Kritik oft geächtet, sondern auch im öffentlichen Diskurs. Selbst Journalisten berichten über Meinungsverschiedenheiten in Regierung oder Parlament häufig im Tonfall von Skandalen oder „Zerwürfnissen“. Dabei verkennen sie: Genau das ist der Sinn von Demokratie – unterschiedliche Positionen, Reflexion, Debatte. Wirklich gefährlich wird es erst, wenn keine Meinungen mehr geäußert werden. Wenn alle dasselbe sagen oder sagen müssen. Dann leben wir nicht in einer funktionierenden Demokratie, sondern in einer Einheitspartei. Und dort gibt es vielleicht Ordnung, aber keinen Fortschritt. Wer Kritik ablehnt, verwechselt Stabilität mit Stagnation. Denn Reibung erzeugt nicht nur Wärme, sondern manchmal auch Erkenntnis.

„Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.“ – Winston Churchill

Und Du?

In der Psychoedukation – also der Schulung für den Umgang mit sich selbst – musste ich mich unbequemen Fragen stellen. Und genau das musst Du jetzt auch. Formuliere bitte die Antworten unten im Kommentarfeld, das ich unten extra für Dich eingerichtet habe:

- Wie gehst Du mit Kritik um?

- Hörst Du nur auf Zustimmung – oder auch auf Widerspruch?

- Was fühlst Du, wenn jemand Deine Methode hinterfragt?

- Verwechselst Du Kritik mit Ablehnung?

- Kannst Du unterscheiden zwischen Angriff und Einladung zum Denken?

Kritik ist kein Spiegel Deiner Person – sondern ein Werkzeug, das uns helfen kann, klarer zu sehen. Wenn wir das gemeinsam schaffen, wird aus Gedankenlast echte Gedankenfreiheit.